蘇永強:振興老工業基地 見證裝備制造業歷史時刻

2016年12月19日 16:00機床商務網點擊:10337

【中國機床商務網 媒體報道】70年前,聳入沈城天際的三根大煙囪,是蘇永強他們幾代人回憶老沈陽揮之不去的故鄉印記,那曾見證著東北繁榮的工業時代。

作為沈陽鼓風機集團(以下簡稱“沈鼓”)在任近19年、任期長的掌舵人,10年前借著中央振興東北老工業基地的機遇,蘇永強帶領沈鼓,從沈陽重組裝備制造業為集中的老鐵西區,遷至沈陽經濟技術開發區。同時,與他們一起遷至于此的,還有老鐵西區沈陽機床等其他239家企業,一攬子解決了老工業區存在的諸多難題。

立冬,遼寧沈陽迎來首場瑞雪,而國務院也在同一天正式批復《東北振興“十三五”規劃》:以供給側結構性改革為主線,著力鼓勵創新創業,提升老工業基地的發展活力...... 蘇永強得知這一消息興奮不已,一見面便告訴記者,“十三五”期間,沈鼓又有40多種新產品、200多項重大科研已經啟動,正準備再次借勢“春風”,卯足勁頭蓄勢待發。

沈鼓1963年更名后的第四任廠長蘇永強(左圖中右四為青年時的蘇永強)

雪后的沈城,銀裝素裹,一座幾代人為之奮斗的共和國工業搖籃,美不可言。回望歷史,中國工業新的記錄在這里誕生,中國濃重的工業血脈同樣在這里流淌。新中國數不清的次在這片黑土地上生根、發芽......隨著時代變遷,老鐵西區那三根大煙囪的地標全然消失了,一個新的地標已經崛起,就在沈陽經濟技術開發區一條寬闊的馬路中央,屹立著一座巨型雕塑 —— 紅色鳳凰肩負著火球昂首沖天。

從16歲做學徒工開始,蘇永強在沈鼓干了47年,也在沈城足足生活了47年......作為跨越世紀的國企老廠長,他見證了這里古今往昔的一切變化。

物質匱乏年代 入廠工資僅17塊,蘇永強長舒了一口氣。47年,無休止的在崗講話、激烈的市場拼殺、天南地北與客戶談判……就在他卸任沈陽鼓風機集團廠長的這一年,終于畫上了句號。

時隔幾十年,國家繼續推進新一輪東北振興,老國企將再次迸發新活力。但老廠長蘇永強卻忘不了那個光榮與夢想同在、理想與英雄共生的年代,留下的大工業時代之美。

1960年臺DA3250-透平壓縮機、1965年臺鐵道列車式移動變壓器、1998年生產大富氣壓縮機......在位于沈陽鐵西北一中路的中國工業博物館內,一本暗黃色封面的巨型書籍以翻開的姿態面向世人,一行行字跡,整整齊齊地記載著新中國成立至今上百個“共和國工業” ,當時還叫做“沈陽扇風機廠”的沈鼓,廠名也多次出現在書卷中......

“你們就是‘紅色的種子’、‘學生的’、‘革命的接班人’。”1969年12月,鐵西區國企在“文革”后次招收學徒工。伴隨著眾人的目光和掌聲,在當時沈鼓歡迎新工人的會議上,幾句慷慨激昂的話,讓150名從沈陽十幾所學校中遴選的青年工人著實激動,這當然也包括少年蘇永強。但他在剛進廠天回家后,卻一聲不吱,父母問起來還掉了眼淚,嚷嚷著車間味道重,又苦、又臟、又累。

那年,蘇永強只有16歲,入廠工資17塊;那時,沈鼓的工業總產值不超過3000萬;那個年代,東北還處于在物質匱乏的計劃經濟年代,國家統購統銷,完全按計劃經濟方式運行。

也許人們不會忘記,上世紀70年代我國“的確良”面料一票難求的窘迫。蘇永強回憶說,那時國家的工業技術落后,如“的確良”等衣料產品都得依靠引進。就連1979年他結婚時,也僅有為婚禮準備的料子服、及平時穿的藍迪卡兩件衣服。

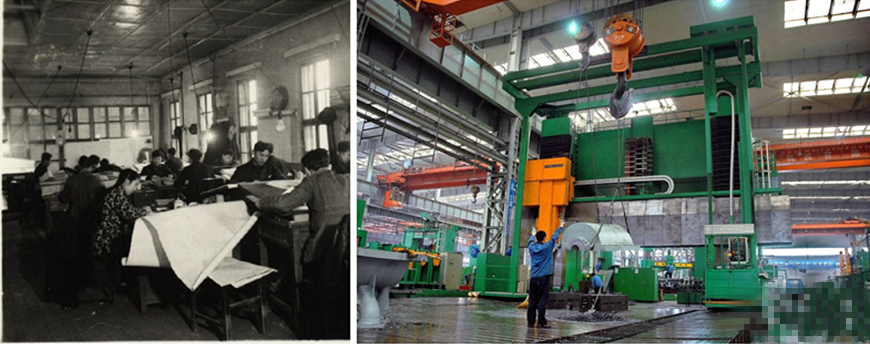

不同年代的技術革新場面對比圖

入廠三年后,蘇永強的工資也僅有33塊錢。20世紀70、80年代,我國的經濟基礎較薄弱。他說,如果按照現在的運行模式,那時的沈鼓甚至無法解決廠內5000人的吃飯問題。但是,物質上雖然匱乏,可工人們的精神狀態卻非常飽滿,經常加班加點、沒有加班費,能夠吃得上一頓夜班飯就很滿足。他覺得,也許正是因為這勁頭,那時的東北才為后來國家的快速發展建立起堅實的工業基礎。

艱難轉型期 抓住國家重大戰略機遇

采訪當天上午,沈陽首場意義上的冬雪逐漸停息。蘇永強望向窗外,當年震動全國的沈陽鐵西下崗浪潮,如今已淪為舊事。

根據中國勞動力市場信息網監測中心數據顯示,1998年至2000年,全國國有企業下崗職工共計達2137萬人。而下崗職工主要集中在老工業基地和經濟欠發達地區,東北三省占25%。

1997年 11月,蘇永強成為沈鼓1963年更名后的第四任廠長。現在看來,他也是沈鼓歷史上在任時間長的“掌舵人”。

那時有很多人疑惑,在沈陽乃至東北制造業凋零之際,為何沈鼓能夠成為“一枝獨秀”?蘇永強說,這還得感謝周恩來總理去世前訂下的百年大計—技術改造。

1975年的中國,種糧是要務,化肥緊接著成為緊缺物料。就在那年,國務院決定上馬13套大型的化工設備,于是國家將研制大型石化設備離心機的重任交給了沈鼓。畢業于上海交大的沈鼓技術員馬將發學成回國后,已是1978年的春天。他拿到了世界的大型離心壓縮機技術,在不斷吸收、消化、創新的基礎上,研制出國產化臺大型尿素裝置的國產化離心壓縮機......

就這樣,對于先進制造與設備的不斷創新、引進,使得沈鼓幸運地逃離那場東北工人下崗潮的“劫難”,然而沈鼓創新驅動發展的這一盤“棋局”才剛剛開始......

振興老工業基地 見證裝備制造業歷史時刻

過去曾有東北某官員說,日本改造九洲地區用了20年,德國改造魯爾工業區用了30年,而沈陽市委改造鐵西,僅僅用了短短五年時間。

2003年,中央推出振興東北老工業基地戰略,鐵西按照“搬遷、并軌、改造、升級、就業”并舉的方針,實施“東搬西建”計劃,把企業大規模、整體性地由東邊老區搬遷到西邊新區。蘇永強帶著沈鼓,遷至沈陽經濟技術開發區。至此,沈鼓實現了歷史上規模大的異地搬遷改造和組建。

僅用短短兩年零九個月時間,沈鼓完成了40萬平方米的土建工程,3000余臺新老設備的安裝調試,形成了新沈鼓集團三大類產品核心部件加工制造、協作配套產品工藝流程統一的新格局,從此踏上自身在中國裝備制造業發展中的新征程。

如今走進沈鼓,看到的是明亮的廠房、先進的數控設備。但是,在蘇永強的記憶里,沈鼓在他剛進廠時,不過是占地面積加在一起不到15萬平的老廠區。

“那時工人的工作、生活也很艱苦。”一碗大米飯、一盆白菜燉粉條,兩片白肉,這就是當年杭州二院外籍工程師們來沈鼓做工廠設計時的日常伙食。存放在沈鼓廠史館內幾張黑白老照片,也記錄著那時工人在艱苦的車間條件下,熱火朝天的干勁兒。不大的車間屋頂,幾十條電線“支撐”著本來昏暗的燈源 ,每一張簡陋的大桌上,都放著一個裝滿水的大茶缸,男女工人相向而坐,一張張尺寸大于桌面的設計圖紙被女工們仔細雕琢著。

這,就是初沈鼓引進技術的情景,同樣是那個年代千千萬萬個鐵西工廠的運轉常態。

在中國的工業史上,沈鼓曾有100多項關鍵技術填補了我國風機技術的空白,為國家節約外匯近10億美元。7年前的1月8日,沈鼓首臺國產化百萬噸級乙烯壓縮機運轉及性能試驗成功,這是中國民族裝備制造史上的一次壯舉。三套機組的研制以及核心部位的安裝,宣告了百萬噸乙烯裝置中國“芯”的誕生。

車間條件變化

中國裝備制造業史上的這一歷史性時刻,同樣被蘇永強見證。他收到了時任全國人大常委會委員長吳邦國發來的賀信:“這標志著我國大型石化裝備的重大突破,意義重大”。

如今,重振裝備制造業是東北實現積極轉型、再次振興的重中之重。蘇永強認為,重振不能理解為簡單地回歸,而是需要體制創新推動技術創新、技術創新優化產業升級。

破解東北困境迷局 振興大幕再啟

如今時隔13年,國家政策再次馳援東北,新一輪東北振興又一次拉開大幕。2016年上半年,東北三省經濟增速位列全國倒數,而作為共和國長子的遼寧省更是成為全國半年增速為負的省份。

“我們現在也遇到很大困難,指標也在下滑。”采訪中,蘇永強直言目前東北經濟所面臨的困境。

在他看來,重工業轉型負擔重、民營企業缺失、人才外流的問題是壓在東北老工業基地肩上的“三座大山”。

“現在東北很多大型、特大型企業,特別是制造業,像一重,造船、沈鼓……它不是盲目建設的。”蘇永強說,裝備制造企業轉型本身就慢,它是一個積累的過程。“東北的裝備制造業是有技術基礎、管理基礎和人才基礎的,它的產業性質本身就決定其轉型必然會‘笨重’些。”蘇永強反復強調,裝備制造業的升級優化不會一蹴而就,需要些時間,需要被鼓勵。

“在90年代末期,沈鼓也曾出現過低谷,如同絕大多數的國企一樣,遭遇中國裝備制造業有史以來大的衰退時期。”對蘇永強來說,如何熬過那段艱難的日子成了擺在他面前的一道難題。

技術創新如今仍在繼續

技術、人才,是蘇永強給記者的答案。“我們寧愿拿自己的錢去搞研發,也要走技術創新這條路,要干就干到底。”2002年沈鼓產值達6.3億,2004年產值為15億,10年后的2012年產值突破130億。“我們的殺手锏就是技術!”蘇永強說,沈鼓工業產值不斷攀升的背后其實是牢牢地抓住了技術創新的“牛鼻子”。

都說“投資不過山海關”,聽到這里,蘇永強也向記者道出了自己的擔憂,

“這就是一個環境問題。”他坦言:“完善東北地區的投資環境,這是政府需要做的,也是破解東北經濟困境的當務之急。”

與此同時,蘇永強也強調了民營企業的重要性:“南方以民營企業為主,所以轉型快,掉頭也快。因此,東北更應該注重發展民營企業,把民營企業做大做強。另外,國有企業也應盡快實現轉型,重新敲定自身優劣。”

就在不久前,卸任后的蘇永強多了另外的一個身份——做了爺爺。孫女的誕生,讓他感覺到了的輕松和希望……

(原標題:一個廠 一座城 一段東北老故事)

版權與免責聲明

- 凡本網注明“來源:機床商務網”的所有作品,版權均屬于機床商務網,轉載請必須注明機床商務網,//www.wzmyfl.com/。違反者本網將追究相關法律責任。

- 本網轉載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。

- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。

今日焦點

機床網官方微信

機床網官方微信